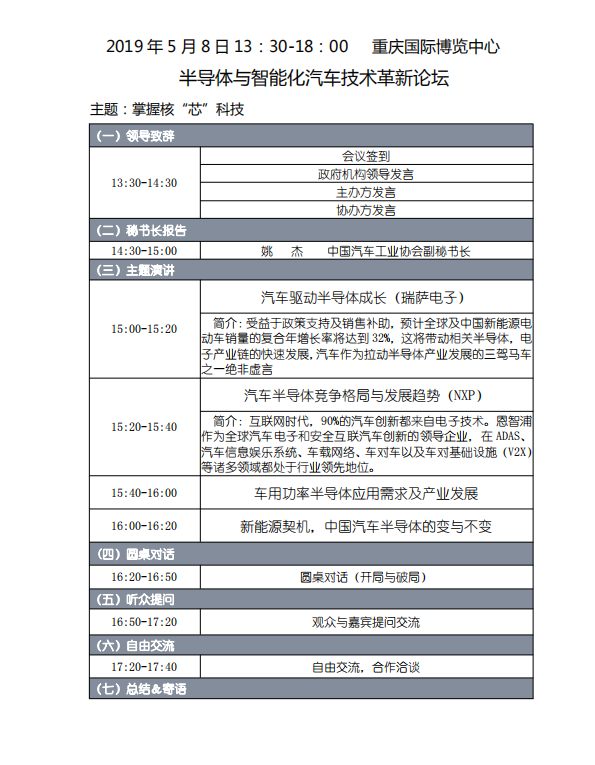

2月28日,浙江省举行扩大有效投资重大项目集中开工仪式,宁波分会场共有63个项目参与,其中包括中芯宁波特种工艺(晶圆-芯片)N2项目(以下简称“N2项目”)。

N2项目位于宁波市北仑区柴桥,项目用地面积192亩,建筑面积20万平方米,项目总投资39.9亿元,建设单位为中芯集成电路(宁波)有限公司,建设工期2019年-2021年,2019年计划投资5亿元,主体施工,将新建特种工艺芯片光刻、蚀刻、薄膜、扩散等无尘车间及动力设备等附属设施。

根据规划,N2项目建成后将形成年产33万片8英寸特种工艺芯片产能,同期开发高压模拟、射频前端、特种半导体技术制造和设计服务。

中芯宁波于2016年11月正式揭牌,由中芯晶圆(中芯国际全资投资基金)与宁波胜芯、华创投资等联合成立。2018年3月,中芯国际宣布其全资附属中芯控股向国家大基金出售其所持有的中芯宁波28.17%股权,股权转让完成后中芯控股所持中芯宁波的股权由66.76%减少至38.59%。目前国家大基金为中芯宁波的第二大股东,持股32.97%。

该公司将通过对相关知识产权和技术的收购、吸收、提升和发展,在高压模拟半导体以及包括射频与光电特色器件在内的模拟和特色工艺半导体技术领域,开发、建立新的核心器件及技术平台,以支持客户面向智能家电、工业与汽车电子、新一代射频通讯以及AR/VR/MR等专用系统应用的芯片设计、产品开发。

成立两年有余,中芯宁波现已取得了阶段性成果。2017年初,中芯宁波完成了对日银IMP全套高压模拟工艺及产品知识产权收购;2017年5月,中芯宁波首款600V BCD高压模拟工艺及产品5-8英寸转换成功,良率达到99%;2018年11月2日,中芯宁波N1项目正式投产。

今年1月,中芯宁波和宜确半导体联合发布业界首个硅晶圆级砷化镓及SOI异质集成射频前端模组,封装尺寸仅为2.5×1.5×0.25立方毫米,是目前该领域内最紧凑的射频前端器件,可满足5G市场对于射频前端模组的微型化需求,首批产品预计将于2019年上半年在中芯宁波N1工厂投产。

随着N2项目的开工建设,中芯宁波的特种工艺布局进一步加速,将助推器件供给国产化。