科创板又掀起了一股半导体上市热潮。

6月29日晚间,芯片制造巨头中芯国际科创板IPO注册成功。此外,寒武纪、芯原股份、盛美半导体、格科微、上海合晶、恒玄科技等半导体明星企业也均铺陈于科创板“芯”版图。

数据统计,目前科创板已经上市的集成电路产业链公司达到了17家,总市值近6000亿元,占科创板市值比例约30%;同时,还有近40家集成电路相关企业正在上市的过程中(含辅导中)。可以说,科创板已经成为很多集成电路企业上市的首选之地。

而说到科创板“芯”版图,我们不得不提张江,这个中国集成电路产业的摇篮和领头羊,已经在科创板留下了太多重墨之笔:“001号”科创板企业晶晨半导体、首批挂牌上市企业心脉医疗、安集微电子和乐鑫科技以及如今有望成A股市值最高的半导体公司中芯国际……太多亮点,串联起了科创板的张江“芯”篇章。

今天,张江头条就来给大家详细讲讲科创板张江板块的“芯”战况,看看已经有哪些公司成功上市以及还有哪些“芯”公司正在备战科创板。

数据来源:张通社Link数据库

张江或将诞生科创板市值第一的半导体公司

中芯国际宣布回归A股之路,可用“闪电”二字来形容:

5月5日,中芯国际“官宣”在科创板上市;

6月1日,递交的科创板上市申请被上交所受理;

6月4日,上交所对中芯国际发出首轮问询;

6月7日,公司披露回复,用时仅四天;

6月19日,中芯国际过会;

6月29日,获得证监会注册批文;

6月30日,科创板IPO注册显示生效。

19天过会,29天拿到注册批文,中芯国际上市科创板可谓“一路畅通”。不过对此,各方都表示早有预期,并且还预测称,中芯国际或最快在7月中旬实现上市。

招股书说明书显示,中芯国际成立于2000年,为目前国内规模最大的集成电路晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米到28纳米的晶圆代工与技术服务。本次科创板上市,中芯国际拟发行不超过16.86亿股新股,预计募资200亿元人民币,为科创板之最。

除了创下融资记录外,中芯国际还有望成为科创板市值最高的半导体公司。国信证券分析师何立中日前发布的一份研报所示,假设只考虑14nm先进制程,中芯国际计划未来建设2座12寸的工厂,月产能3.5万片。按A股半导体公司平均市盈率93倍计算,未来市值可到6500亿元人民币。此外,还有证券分析人士认为,中芯国际在科创板发行的股票市值将达到2000亿元。

不管最终市值几何,但根据目前网上的一些预测,我们可以预见,中芯国际上市当日必定会掀起资本市场的一场巨浪。

张江企业拿下科创板001号受理批文

大国角力,芯片是主战场。这在科创板整个版图中,也可窥见一二。

科创板作为培育“硬科技”企业的沃土,最先拔得头筹的也是半导体公司。2019年3月22日,科创板首批受理公司出炉,注册于上海张江的晶晨股份拿到了科创板001号受理批文,正式开讲科创板的“张江故事”。

晶晨股份成立于2003年,是一家无晶圆半导体系统设计企业,主营业务包括多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售。公司自主研发的OTT/IPTV智能机顶盒主控芯片、4K智能电视主控芯片在国内芯片、新一代智能音箱家居主控芯片等产品在国内外市场占有率均处于前列。

因手握“001号”称谓,晶晨股份一直备受瞩目。2019年8月8日,公司作为科创板第二批企业正式挂牌上市,当日晶晨股份暴涨300%,市值一度突破600亿。公司实控人钟培峰夫妻俩的身价也随之暴涨,家族跻身百亿富豪榜。

张江2只“芯”股成为首批科创板上市企业

集成电路是科创板一道亮丽的风景线,在科创板开闸首日就迎来了一波小高潮。

2019年7月22日,科创板在距离张江13公里的陆家嘴金融城正式开市,首批25家企业集中鸣锣挂牌。其中,集成电路企业占据5席,来自张江的有2家,分别为安集微电子和乐鑫科技。

这两家公司均为行业领先企业,加速着国产替代。乐鑫科技致力于前沿低功耗Wi-Fi+蓝牙双模物联网解决方案的研发,在物联网Wi-Fi MCU芯片领域,是唯一一家与高通、德州仪器等同属于第一梯队的大陆企业,公司产品具有较强的进口替代实力和国际市场竞争力。

而安集科技则是一家集研发、生产、销售、服务为一体的自主创新的高科技微电子材料公司。虽然在细分领域全球市场份额占比不高,但其核心产品化学机械抛光液,已经成功打破国外厂商的垄断,实现了进口替代,使中国在该领域拥有的自主供应能力,公司也跻身国内半导体材料企业第一梯队。

除了安集电子和乐鑫科技之外,首批挂牌上市企业中,还有一家也与张江颇有渊源。2004年,尹志尧带领14名半导体设备行业的华人技术和管理专家来到张江,创立了中微公司。值得提及的是,作为集成电路设备行业的领先企业,中微公司还是科创板首家市值突破千亿的公司。

一个进击的张江“芯”世界

科创板定位“硬科技”,从诞生以来,吸引了很多集成电路板块的企业的加入,可谓“明星云集”。

纵观张江的“芯”版图,自然也是百花齐放。大陆最大芯片代工制造商中芯国际、中国半导体IP之王芯原股份、国产半导体清洗设备龙头盛美半导体、国产CMOS图像传感器巨头格科微等行业领先的公司都将亮相于此,共同组成科创板的“张江板块”。

据张通社Link数据库统计,目前张江已成功上市的企业有5家,注册生效和提交注册的各1家,以及还有1家进入问询阶段。此外,张江的科创板半导体阵营也在不断扩容,紫光展锐、上海微电子、普冉半导体、芯导电子等六家集成电路企业都在准备科创板上市,希望借助资本力量,打造“中国芯”,逐步把握产业链的话语权。

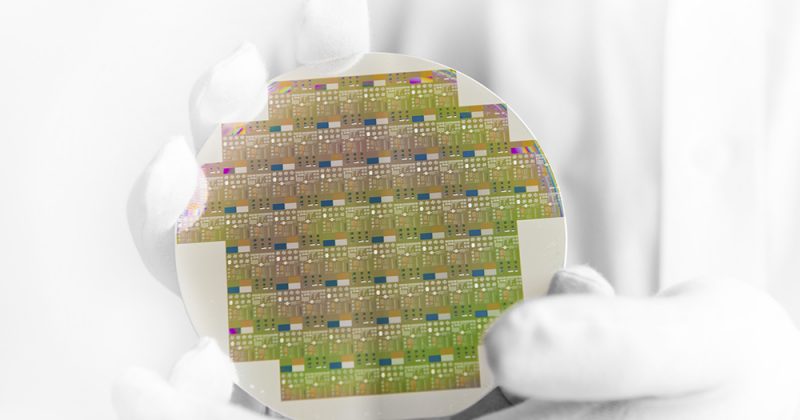

从产业链所属环节来看,这16家覆盖了芯片产业链的多个环节,包括设计、装备材料和封装测试等。而这正是张江经过二十多年积累,所营造出的产业生态。张江已经成为国内集成电路最集中、综合技术水平最高、产业链最为完整的产业集聚区,在这里,集成电路产业链条中的任何一个环节,你都能找到优质的公司和人才。

不过从数据来看,大部分企业还是集中在附加值高的设计环节,这也是张江集成电路产业链上的“C”位,集聚了一大批集成电路设计龙头企业和细分领域龙头企业。比如已经启动科创板上市准备工作、预计将在今年正式申报科创板上市材料的紫光展锐,正是中国第二大移动芯片设计公司。

“中国芯”的崛起已经势不可挡。科创板的到来,刚好能成为推动集成电路行业发展的助燃剂。打开科创板张江“芯”版图,我们不仅看到了张江的硬核力量,更是看到了中国IC企业的进击身影。浪海浮沉,任重道远,在机遇面前,他们正带着使命与情怀,谱写着中国芯的春天故事。