从行业基本面来看,虽然自2018年下半年开始半导体行业景气度波动下行,但最新销售额以及设备等出现了企稳迹象,并且大陆半导体厂商在存储、晶圆制造等传统薄弱环节屡获重要进展,不少A股公司担纲重要角色,推动芯片自主国产化。

存储项目获进展

据统计,在半导体品类中存储产品占比最大,并且随着市场和产业发展,销售额持续扩大。但长期以来,国际存储领域在三星、美光、海力士垄断的背景下,中国大陆存储逐步形成国产化布局,长鑫存储进展成为最新破冰之举。

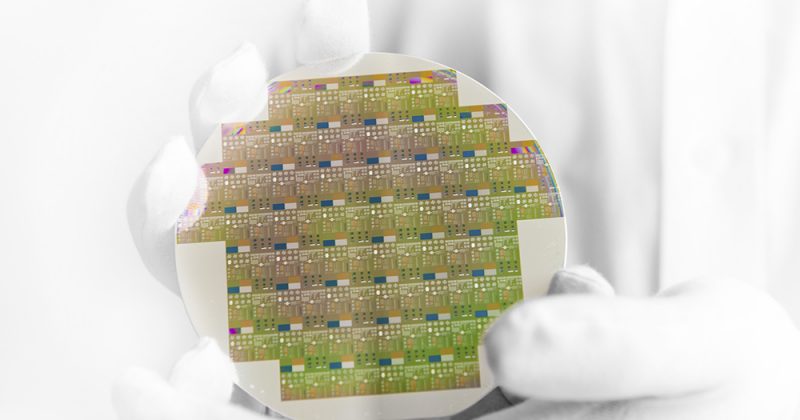

安徽省政府官网资讯显示,日前总投资超过2200亿元的合肥长鑫集成电路制造基地项目在2019世界制造业大会上签约,其中长鑫存储12英寸存储器晶圆制造基地项目总投资约1500亿元。

据介绍,长鑫存储技术有限公司是中国第一家投入量产的DRAM芯片设计制造一体化企业,项目由合肥市产业投资(控股)集团有限公司和兆易创新(180.290, 16.39, 10.00%)合作投资,长鑫存储负责管理和运营,系中国大陆唯一拥有完整技术、工艺和生产运营团队的DRAM项目。其中,兆易创新与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司签署《可转股债权投资协议》,约定以可转股债权方式投资3亿元。

长鑫存储项目将建设3座12英寸DRAM存储器晶圆工厂,打造研发、生产、销售于一体的存储器芯片国产化生产基地,预计三期满产后,产能达每月36万片。基地建成后,预计可形成产值规模超2000亿元。

对于长鑫存储项目,资本市场市场反响热烈。自8月中旬以来,兆易创新股价持续上扬,9月23日再度涨停,报收180.29元,创历史新高。值得注意的是,当初与兆易创新竞购国际存储标的ISSI的北京君正(62.530, 2.56, 4.27%),9月以来公司股价累计涨幅超过36%,目前该项收购已获证监会受理。

昨日,兆易创新披露股价异动公告称,经自查,公司拟筹划非公开发行股份事项,募集资金总额约43亿元,主要用于公司DRAM芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。目前,公司接到较多投资者有关合肥12英寸晶圆存储器研发项目的咨询。公司与合肥产投于2017年10月26日签署合作协议,约定合作开展该项目,项目预算约为180亿元,公司负责筹集约36亿元。公司正在筹划的定增项目与该项目投资无关。

集团化推进

作为主打NorFlash类型存储公司,兆易创新也在该领域刷新国际排名。有研究报告显示,在NOR Flash领域长久以来位居第五位的兆易创新,超越美光首度站上第四名的位置,创下中国存储产业的新里程碑。

对于其中原因,兆易创新代理总经理何卫在媒体采访中介绍,主要得益于市场回暖速度比较快,以及以TWS为代表的穿戴市场高速成长。

证券时报记者注意到,在8月接受机构调研时,兆易创新高管曾指出,NorFlash在国内需求状况还是挺旺盛的,主要受到可穿戴装置以及物联网模块等新型应用的拉动;现在市场需求已经超过了公司的供应能力。从今年第二季以来,供应端的去库存非常迅速,导致了局部供应比较紧张的状态,另一方面,第三季度也是行业旺季。

另外,在闪存产品领域,紫光集团旗下长江存储也在9月宣布,该公司已开始量产基于Xtacking架构的64层256GB TLC 3D NAND闪存,以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。

长江存储联席首席技术官、技术研发中心高级副总裁程卫华表示,随着5G、人工智能和超大规模数据中心时代到来,闪存市场有望持续增长;长江存储64层3D NAND闪存产品量产将为全球存储器市场发展注入动力。

紫光集团还对人事方面进行了配套调整。7月份紫光集团宣布组建DRAM事业群,委任刁石京为紫光集团DRAM事业群董事长,高启全担任紫光集团DRAM事业群CEO,完善“从芯到云”产业链建设。其中,刁石京曾担任工信部电子信息司司长等职位,高启全现担任紫光集团全球执行副总裁、长江存储执行董事及代行董事长、武汉新芯CEO,有“台湾存储教父”之称。

同时,自主存储厂进展也为半导体设备、建造等产业链营造机会。北方华创董秘办人员向记者表示,长鑫存储是否为公司客户尚待核实,但目前长江存储已经是公司的重要客户。

国际局势危与机

除了存储方面进展,在传统薄弱的芯片生产制造环节,日前也现重大进展。

智光电气最新披露,公司通过投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业有限合伙人份额从而间接持股广州粤芯半导体技术有限公司50%股权。粤芯半导体建设的12英寸芯片生产线项目(一期)已达到投产条件,并于2019年9月20日实现量产。9月23日,智光电气斩获涨停。

据介绍,作为国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片厂,粤芯半导体生产包括微处理器、电源管理IC、模拟芯片、功率分立器件等,满足物联网、汽车电子、人工智能及5G等创新应用的模拟芯片与分立器件需求。

同时,芯片制造厂商对产业链也有强大的聚集效应。据官方披露,自2017年12月粤芯半导体在广州开发区中新知识城设立以来,已经有14个产业项目和规模超过50亿元的集成电路产业落地本地创新园区。

广州市半导体协会秘书长潘雪花曾向媒体指出,广东省是芯片需求大省,但另一方面芯片制造产能显得尤为不足;随着粤芯半导体的到来,广州半导体产业得到了全面激活,广州将能够以粤芯半导体为支点,带动上下游产业链形成全新的千亿级产业集群。

兴业证券研究指出,基于韩国厂商的生产风险,中国相关产业链可能受益,并影响全球分工布局。长期来看,中国与韩国将追求关键制程的自给能力,加速重构现有的区域分工格局。

另一方面,在贸易摩擦背景下,芯片产业链自主自控成为长期话题。

国家集成电路产业投资基金总裁丁文武在出席2019世界制造业大会时表示,打造一个自主控股集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。现在用户单位会主动和芯片企业对接,共同研讨方案,这是非常好的事情,促进了企业自身的发展,同时也实现了企业对国产芯片的支持。