集成电路,又称芯片,是绝大多数电子设备的核心组成部分,被誉为“工业粮食”。它不仅在智能手机、电视机、计算机、汽车等电子设备方面得到广泛的应用,在军事、通信、遥控等方面也不可或缺,对5G、人工智能、物联网、自动驾驶等都是必不可少的基础。

然而,芯片制造又是世界上最为复杂的制造业。以采用了20纳米工艺的苹果A8手机芯片为例,其在不足指甲盖大小的空间里,包含了20亿个晶体管结构,内部犹如一座超级城市。所以芯片被业界称为“集人类超精细加工技术之大成”。

一个小小的芯片,是如何诞生的呢?在广州市黄埔区中新知识城,有一家芯片制造企业——广州粤芯半导体技术有限公司,拥有广州第一条12英寸芯片生产线,也是广东省及粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸芯片生产平台。昨日,记者采访了粤芯半导体市场及营销副总裁李海明博士。

芯片制造“点沙成金”五步走

1.打造地基——晶圆

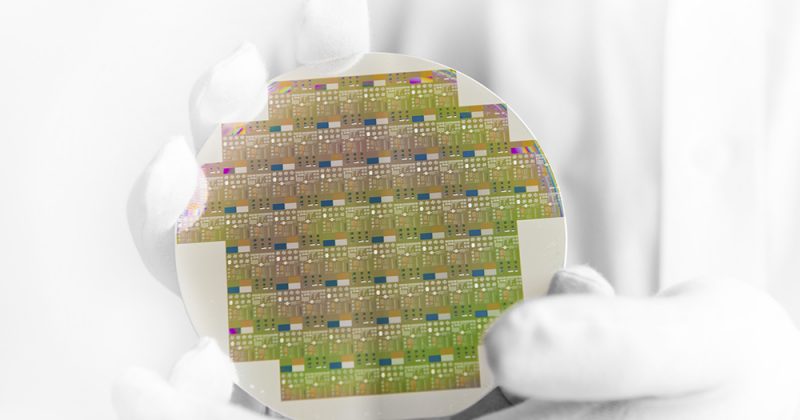

硅是芯片最重要的基础材料,是地球上第二丰富的资源,但更多以二氧化硅,也就是沙子的形态储存在地球上。制造芯片,首先要从二氧化硅提炼出高纯度的硅晶体,制成硅锭,再切割成薄脆的圆盘形状,抛光后形成晶圆,这相当于芯片的“地基”。

李海明说,12英寸晶圆是指晶圆的直径为12英寸,其他常见的晶圆尺寸,还有8英寸和6英寸。“晶圆尺寸越大,在同一个圆片上生产切割的芯片就越多,但同时对材料技术和生产技术的要求也会更高。目前粤芯半导体主要生产12英寸晶圆。”

芯片就是以晶圆为“地基”,在上面“建房子”,把所需的电路和器件“建”在硅片上。“比如说,我们可以在上面沉积一层金属薄膜,再把这层薄膜刻出图形,留下一个金属连线的图案,也就是我们需要的电路。而在这层图形上面还可以再做另一层,每层之间还可以做出互联。”中国科协首席科学传播专家张宇识说。

2.光刻

由于芯片内的距离以纳米为单位,在这么小的范围内布一根根超细的电线是不现实的,所以芯片制造需要用到光刻工艺。

首先,在晶圆上涂一层特殊的光刻胶,再将包含数十亿个电路元件的芯片蓝图制作成掩膜,利用光的投影将缩小版的掩膜投影到晶圆的光刻胶膜上。光刻胶膜发生光化学反应,被光照的地方变得可溶于水,经过显影清洗后留下的图案与掩膜上一致。再用特制的化学药水蚀刻暴露出来的晶圆,蚀刻完成后,清除所有光刻胶,便得到纵横交错的电路沟槽。

3.掺杂

所谓掺杂,是通过离子注入,赋予硅晶体管的特性。为了改变某些区域的导电性,覆盖着光刻胶的晶圆经过离子束(带正电荷或负电荷的原子)轰击后,未被光刻胶覆盖的部分嵌入了杂质(高速离子冲进未被光刻胶覆盖的硅的表面),硅里进入了杂质,便会改变某些区域硅的导电性。

4.薄膜沉积

通过化学或者物理气相金属沉积,再重复光刻和蚀刻工艺,进行金属连接。一个正常运作的芯片需要连接数以百万计的传导线路,包含几十层结构,每层结构的形成,都离不开光刻和蚀刻。平面上看,像密集交织的高速公路;立体上看,像是拥有许多房间、楼宇的“超级城市”。

5.封装与测试

封装环节,即把裸片放在一块起到承载作用的基板上,把管脚引出来,然后固定包装成为一个整体。封装后测试,即对已制造完成的芯片进行结构及电气功能的确认,以保证芯片符合系统的需求。

国产芯片需要补哪些短板

EDA、IP和设计服务

从上述制造工艺开始看出,掩膜,即芯片蓝图的复杂程度,是决定芯片性能的关键。

其中,在芯片设计领域,有一家不得不提的“图纸”提供商——英国ARM公司。它是全球领先的半导体知识产权(IP)提供商,全世界超过95%的智能手机和平板电脑都采用ARM架构,包括苹果、华为。

根据自身产品的性能需求,在“图纸”上进行进一步改造,需要用到专门的设计软件,统称为EDA软件。在EDA软件全球市场中,德国以及美国技术领先。EDA、IP和设计服务,是整个芯片产业的技术源头,也是中国芯片产业结构中最为薄弱的环节。

极紫外线光刻机

制造芯片需要大量精致的光学技术、材料技术以及精密的加工技术。其中的高精度光刻机,更是整个芯片产业的命门之所在。目前,全球仅有极少数的光刻机设备厂商能够研制出高端光刻机,而荷兰的ASML则拥有全球晶圆厂光刻机设备高达八成的市场份额。

该公司最先进的EUV(极紫外线)光刻机已经能够制造7纳米以下制程的芯片。在这台光刻机中,每秒在真空环境中,从底部容器流出5万滴融化的锡液,激光束照射每一滴液体产生等离子体,从而释放出更短的波长,产生极紫外线,通过超高精度的反射镜引导光线。这台光刻机也被称为现代工业的皇冠,是地球上最精密的仪器之一。

去年国产芯片产量达2018亿块

过去几年,国产芯片产量大增。以2019年数据为例,国产芯片产量达到2018亿块,同比增长16%,不过在核心芯片方面自给率仍然很低,不足3%。

“我们和国外领先企业相比,比如英特尔、三星,大概有2-3个世代以上的差异。”李海明坦言,目前粤芯50%以上的原材料晶圆是日本提供的,薄膜、刻蚀、扩散等生产设备的制造技术几乎都掌握在国外厂商手里。

大湾区是芯片需求高地

广东是中国主要的集成电路元器件市场和重要的电子整机生产基地,占据60%以上的集成电路市场需求。

“粤港澳大湾区最大的优势是,在这里能找到不同等级的电子产品。从广州到东莞再到深圳,这一带是中国重要的消费型电子产品制造发源地。珠江另一岸,从广州到佛山、中山到珠海,这一带又是中国非常重要的大中型家电生产基地。所以,粤港澳大湾区是所有电子行业企业都能够找到贴近市场、又找到后端应用资源的地方。”李海明说。

2018年底,广州市出台《加快发展集成电路产业的若干措施》,明确将集成电路作为广州市产业发展战略重点。广州拥有泰斗微电子、润芯、硅芯、新岸线、昂宝、安凯等一批集成电路设计企业,以及兴森快捷、安捷利、风华芯电、新星微电子等一批封装测试企业,粤芯项目更是填补芯片制造空白。

粤芯半导体逆势增资

疫情是否对粤芯的生产造成影响?李海明表示,2020年第一季度,粤芯半导体在受到新冠肺炎疫情影响的情况下,超额完成了预计生产出货目标——首季产出高出预期25%。

今年2月,粤芯半导体二期项目成功扩产签约,新增投资65亿元。粤芯半导体逆势增资扩产为发展按下“启动键”的同时,也摁下“加速键”,朝着释放产能、满足粤港澳大湾区芯片市场需求的方向加速。